お昼寝布団は、お昼寝がある保育園や幼稚園では欠かせないアイテムですが、お昼寝布団の名前つけも例外ではありません。一般的な持ち物とはちがい大きなお昼寝布団「どこにどんな風に名前を付けたら良いの?」と悩む方も多いモノの1つです。

また、お昼寝布団は洗濯することも多く、名前つけの方法によっては名前がとれたりにじんだりすることも・・・。この記事では簡単で長持ちする名前つけの方法や、先生や子ども自身も自分のモノと分かりやすくなる方法も紹介します。

お昼寝布団の名前、なぜ大きく書かないといけないの?

お昼寝布団はたくさんの子どもたちが同時に使うため、大きくはっきり名前が付いていないと取り違えや探す手間が発生してしまいます。毎日同じ先生が対応するとも限らないため、保育園の指定通りに名前つけをしておくことでお昼寝の準備がスムーズに。

名前の大きさや名前つけをする位置に細かい指定がある場合は、必ず事前に確認して指定通りに名前つけをしましょう。

洗濯OK!昼寝布団への名前付けの3つの方法

お昼寝布団は定期的に洗濯するため、にじみやはがれにくい名前付けの工夫が必要です。名前付けの方法は大きく分けて、油性ペンでの直接記名から、お名前シール、布やワッペンを縫い付ける方法などさまざま。それぞれ手間や仕上がりも異なるため、園の指示と家庭の好みに合わせて方法を選びましょう。

1.油性ペンで直接記名

もっとも手軽で、特別な道具を用意しなくてもすぐ名前つけができる方法です。洗濯を何度も重ねるとインクが薄くなってきますので、定期的に確認し、必要に応じて上書きするなど注意しておくと安心です。にじみやすい生地もあるため“にじみにくい・にじまない”と記載のある油性ペン(名前ペン)がおすすめ。

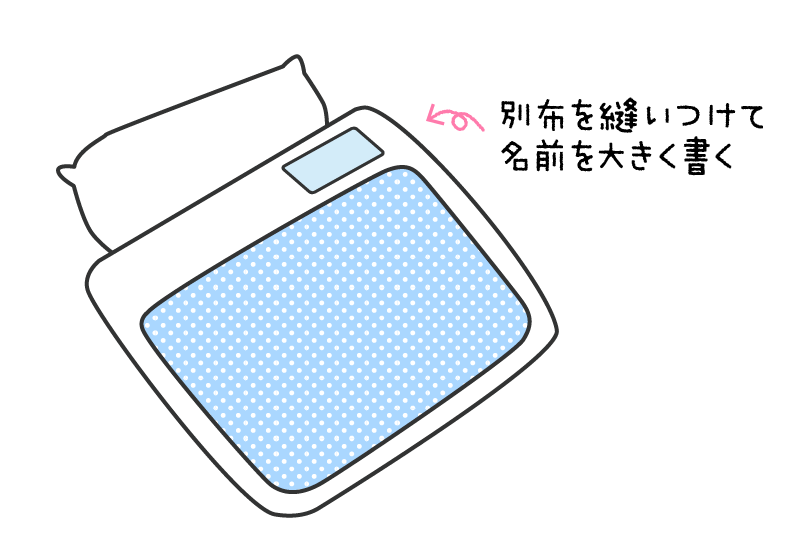

白い布に名前を書いて縫い付ける

お昼寝布団に油性ペンで直接記名するのはちょっと・・・という方は、白い布にペンで名前を書いて縫い付けるという方法もあります。縫い付けの手間はありますが、洗濯しても剥がれず、アイロンを使えない生地にも名前つけができます。不要になったシーツや、衣類などを切って縫い付けてもOKです。

100均のゼッケンシールを利用

コストを抑えながら名前付けができる方法として、100均で手に入るゼッケンシールも便利です。アイロン接着タイプや縫い付けタイプ、伸びるタイプなど種類も豊富。油性ペンで書いてもにじみにくくなっていたり、ほつれにくい加工がしてある事が多く、使い勝手も良いです。

2.お名前シール

子どもの名前が印字されたお名前シールをアイロンで圧着するだけ。書き損じの心配もなくキレイに仕上がるので、見栄えを重視する方にはおすすめです。字に自信がない保護者の方にも人気の方法で、洗濯しても名前が消えません。

ただし、アイロン圧着の際は温度設定や圧力、接着時間を誤ると剥がれやすくなる原因になるため、手順をしっかり守って使用しましょう。

かわいいデザイン入り

動物やキャラクターなど、子どもが喜ぶイラストや絵柄が入ったデザインを選ぶと、自分の布団であることを見分けやすくなります。文字がまだ読めない子どもはイラストで自分のモノと判断できるため、お気に入りのデザインを選ぶのもおすすめ。アイロンでお昼寝布団に名前つけできます。

→シールDEネームで「お昼寝布団用・アイロン布用シール」を見る

シンプルなゼッケンタイプ

シンプルに仕上げたい場合は、体操服ゼッケンを使用するのもおすすめです。文字のタイプ(フォント)を選べ、子どもの名前が印刷された状態で自宅に届きます。何度洗濯しても名前が消えません。

3.刺繍のお名前ワッペン

糸で丁寧に刺繍されたお名前入りのワッペンもおすすめ。シンプルなデザインから、カラフルでかわいいデザインまでさまざま。こちらもアイロンで圧着でき、何度洗濯しても名前が消えることもありません。洗濯を多く繰り返す場合は、縫い付けるとより剥がれることなく使えます。

お昼寝布団のどこに名前をつける?

お昼寝布団は、園での毎日のお昼寝に欠かせないアイテム。多くの保育園・幼稚園では、入園説明会やしおりでサイズや名前をつける場所が指定されています。安全面や見やすさを考えて決められているので、指定がある場合はそのルールに従いましょう。もし指定がない場合は、先生や子どもが見つけやすく、使うとき・しまうときに確認しやすい場所を意識してつけるのがポイントです。

敷き布団

敷き布団は、敷くときやたたむときに上下の向きが変わりやすいもの。名前はカバーの下端や内側のタグ付近、またはたたんだときに外側にくる裏面につけておくと便利です。実際に床に敷いて上から見たときに名前が目に入る位置にあると、先生がすぐに確認できます。

掛け布団

掛け布団は、子どもが寝ているときにも見やすいように、上側の端や中央付近など目立つ場所につけると安心です。お昼寝中や片づけのときにも一目で自分のモノと分かり、取り違えを防ぐことができます。

“名前つけ”で、安心のお昼寝タイムを

お昼寝布団の名前つけは、見やすさ・洗濯のしやすさ・園での扱いやすさの3つがポイントです。「先生や子どもがすぐに分かる場所につける」「にじみにくく、はがれにくい方法を選ぶ」この2点を意識するだけでも、毎日の準備や片づけがぐっとスムーズになります。

かわいいデザイン入りのアイロンシールや刺繍ワッペンなど、見た目も楽しめるアイテムもたくさんあるので、お気に入りのデザインで名前つけをすれば、子どもも“自分のお布団”に愛着がわいて、お昼寝が楽しみになるかもしれませんね。